- ホーム

- 【コラム】50代からの「不動産」と「お金」

- 住宅ローン控除

- 【住宅ローン控除】住宅ローン控除の確定申告をやるなら、これを使うと便利です

【住宅ローン控除】住宅ローン控除の確定申告をやるなら、これを使うと便利です

2021/01/22

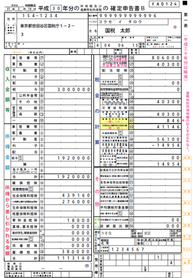

令和2年中に住宅ローンを借りてマイホームを購入した方は初年度の住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要です。

全部事項証明書って俗にいう登記簿謄本です。

全部事項証明書って俗にいう登記簿謄本です。

こちらのサイトで入力を終えると最後に完成した申告書をPDFで印刷できます。

こちらのサイトで入力を終えると最後に完成した申告書をPDFで印刷できます。

でも普段、確定申告をしている自営業の方ならともかく確定申告をする機会の少ない会社員にとってはなんだか大変そうな手続きに感じるかもしれません。

今回は手続きについてをメインに触れるので、住宅ローンの詳しい制度についてはここでは割愛しますね。

住宅ローン控除で必要になる書類は?

住宅ローン控除のために確定申告をするために必要な書類はまず下記の物が必要になります。

事前に用意するもの

- 免許証写し

- マイナンバーカード もしくは 通知書

- 購入した不動産の売買契約書の写し

- 建築した建物の工事請負契約書(注文建築の場合)の写し

- 源泉徴収票(令和2年分) ・・・ 原本 (勤務先)

- 住宅ローン残高証明書 ・・・ 原本 (銀行から郵送されている)

- 土地と建物の登記事項証明書 ・・・ 原本 (法務局)

見慣れないものもあるかもしれません。

かっこ内は入手先です。

もし手元になければ該当する先にお問い合わせください。

恐らく不慣れかもしれない法務局

全部事項証明書って俗にいう登記簿謄本です。

全部事項証明書って俗にいう登記簿謄本です。法務局で入手できます。

自宅の所在地を管轄する法務局に行かれるのが基本ですが、他のエリアの法務局でも全部事項証明書は取得できます。

管轄の法務局は下記で確認できます。

登記事項証明書の取得には手数料が必要です。

一筆 600円となります。

土地で1筆、建物で1筆 の合計 2筆で1200円は最低限必要です。

敷地が広くて筆が複数ある場合はその分、手数料が増えます。

法務局は平日の9時から17時なので仕事で取りに行けない場合にはオンラインで申請して、郵送で返送してもらうオンライン手続きもあります。

詳しくはこちらです。手数料も少し安くなります。

それでも登記事項証明書の取得を誰かに任せたい場合は、マイホームを購入した時の営業マンにお願いしてみましょう。

営業マンは日頃から登記事項証明書の取得には慣れています。

手数料をどうするかは営業マンと最初に相談しておいてくださいね。

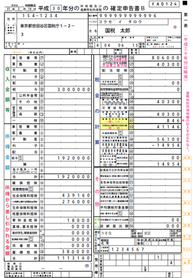

申告書の作成に活用できるサイト

確定申告で一番の難題は申告書の作成だと思います。

初めての人だと書類を目の前にフリーズするかもしれません。

そんなときはここを使うと良いですよ。

確定申告書をしっかり作ろうと思うとそれなりに税金の知識が必要になります。

でもそこまで詳しくなくてもこちらのサイトを活用する税金の専門知識はなくても何とかなります。

こちら国税庁が提供している確定申告書を作成できるソフトです。

必要な書類を揃えたら、手元に置いて、画面の指示通り入力をしていくと申告書が出来上がります。

入力する情報は必要書類のなかのものです。

慣れないと多少時間は掛かるかもしれませんが、皆さん何とかなっています(笑)

印刷手段を用意しておこう

こちらのサイトで入力を終えると最後に完成した申告書をPDFで印刷できます。

こちらのサイトで入力を終えると最後に完成した申告書をPDFで印刷できます。印刷するとご丁寧に添付書類を貼る台紙やハサミで切って使える管轄税務署の住所が掛かれた宛名まで出てきます。

申告方法は

- カードリーダーを使う方法

- ID PWを利用してサイトから申告

- 印刷して郵送か持参

の3つがありますが、1と2は来年以降も継続して確定申告をする必要がある方は事前に手続きをとって準備する価値があると思います。

住宅ローン控除のためだけに今回一回だけなら3の印刷して申告する方法で問題ありません。

ただそもそも印刷できる手段がないといけないので、印刷する手段を確保しておきましょう。

一般的なのは自宅などでPDFをプリンターで印刷する方法ですが、セブンイレブンのコピー機で印刷する手段もありますので、ご自身が対応できる手段を確保しておきましょう。

参考にセブンイレブンのマルチコピー機の案内をリンクしておきます。

それでも不安な人は・・・

それでも申告に不安がある人は次の手段が考えられます。

- 必要書類を揃えて税務署に行き、税務署で申告書を作成する

- 必要書類を揃えて税理士に依頼する

書類を揃えて、税務署で申告書を作成する

確定申告期間は税務署では臨時で相談コーナーが増設されています。

地域によっても違うかもしれませんが、駐車場にプレハブが設置されて対応していたりします。

そしてここにパソコンが設置されて、申告書の作成を手伝ってくれます。

タイミングによっては混雑して待ち時間が長くなるかもしれません。

今年に関してはコロナの影響もあり、事前に整理券を発行する対応をしていますので、管轄の税務署に問い合わせをされてから行くと良いと思います。

書類を揃えて税理士に依頼する

たまに確定申告書の作成をお友達にお願いしたという方にお会いします。

正しく作成されていれば良いのですが、内容を間違っていることが少なくありません。

住宅ローン控除も自分では自信がないから誰かにお願いしたいという場合には税理士にお願いしましょう。

法律的にも税務申告の代理は税理士しかできません。

自分でやれない場合は費用をかけて依頼しましょう。

税理士報酬は自由化されているのでまちまちですが、5万円前後から10万円くらいのようです。

10年間(or13年間)の控除のための初年度の手続きです。

費用をかけるかご自身で頑張るかご判断ください。

関連エントリー

-

50代からの住み替えで考えておきたい3つの視点

はじめに:住み替えを考える50歳代夫婦の背景50歳代以降の夫婦は、子どもの独立や退職を見すえて、一戸建てから駅

50代からの住み替えで考えておきたい3つの視点

はじめに:住み替えを考える50歳代夫婦の背景50歳代以降の夫婦は、子どもの独立や退職を見すえて、一戸建てから駅

-

実家が空き家になるなら最低限これはやろう

はじめに:実家を相続すること実家を相続することは、不動産という資産を相続するという観点からは、一見喜ばしいかも

実家が空き家になるなら最低限これはやろう

はじめに:実家を相続すること実家を相続することは、不動産という資産を相続するという観点からは、一見喜ばしいかも

-

「親の終活」のはじめの一歩

「終活」という言葉は、週刊誌で老い支度の特集をした際に作られた造語です。今やすっかり市民権を得ているようにも感

「親の終活」のはじめの一歩

「終活」という言葉は、週刊誌で老い支度の特集をした際に作られた造語です。今やすっかり市民権を得ているようにも感

-

サザエとマスオが離婚したらどうなる住宅ローン

1. 住宅ローンが離婚後の生活に与える影響熟年離婚という言葉もありますが、子供も独立して、いよいよ夫婦だけの生

サザエとマスオが離婚したらどうなる住宅ローン

1. 住宅ローンが離婚後の生活に与える影響熟年離婚という言葉もありますが、子供も独立して、いよいよ夫婦だけの生

-

2024年にマイホームを購入したあなたへ!

住宅ローン控除の確定申告ガイド

2024年にマイホームを購入した皆さん、夢のマイホーム生活が始まりましたね。でも、ちょっと待ってください。大事

2024年にマイホームを購入したあなたへ!

住宅ローン控除の確定申告ガイド

2024年にマイホームを購入した皆さん、夢のマイホーム生活が始まりましたね。でも、ちょっと待ってください。大事

ご相談予約・お問い合わせはこちら

ご予約・お問い合わせは下記のフォームにて受け付けております。

お電話でのお問い合わせは、内容をお伺いし、改めて担当者より折り返しさせていただきます。

◆ 船橋事務所|千葉県船橋市上山町1-236-1(船橋相談スペースの住所は違うところです)